中国人群颅内动脉瘤患者的代谢和细胞因子谱特征,建立首个中国人群颅内动脉瘤不稳定风险的多组学评估模型

2023年5月20日首都医科大学附属北京天坛医院王硕团队、北京大学心血管研究所郑乐民团队和江南大学中心医院鲁晓杰团队在国际知名杂志Science bulletin在线发表了题为The markers and risk stratification model of intracranial aneurysm instability in a large Chinese cohort的研究论文,报道了中国人群颅内动脉瘤患者的代谢和细胞因子谱特征,建立了首个中国人群颅内动脉瘤不稳定风险的多组学评估模型。

颅内动脉瘤是导致非创伤性蛛网膜下腔出血的主要原因,中国人群中的影像学检出率约为7%。但超过2/3的颅内动脉瘤都是在体检等情况下无意中发现的未破裂颅内动脉瘤(unruptured intracranial aneurysm,UIA)。由于其破裂出血后患者的死亡率和致残率极高,因此是否需要进行预防性手术治疗是目前UIA治疗上最具有争议的问题。既往报道显示,UIA的年破裂率约为1%左右,但接受预防性手术治疗的UIA患者约有10%会出现脑梗死等术后并发症。因此如何评估UIA患者接受预防性手术治疗和保守治疗的风险,对于指导临床治疗决策具有重要的意义。这其中的关键就是如何评估UIA的不稳定(生长和破裂)风险。但由于目前缺乏中国人群中UIA的自然病史数据,同时对颅内动脉瘤的代谢和细胞因子生物学标志物研究较少,因此目前尚无可靠的模型来评估中国人群UIA的不稳定风险。

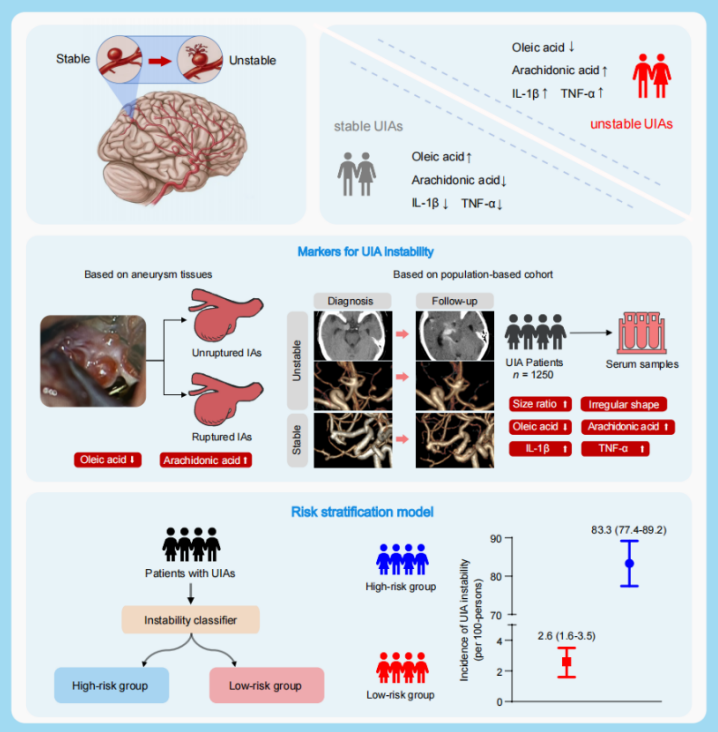

团队首先从北京天坛医院收集了10例破裂颅内动脉瘤和10例未破裂颅内动脉瘤的组织样本和血清样本,进行了非靶向和靶向代谢组学分析。结果显示油酸(oleic acid,OA)和花生四烯酸(arachidonic acid,AA)在破裂和未破裂颅内动脉瘤之间的表达存在差异。同时组织和血清中OA和AA的表达量存在正相关趋势。因此OA和AA可能是评估UIA不稳定风险的代谢标志物。

我们既往发现IL-1β和TNF-α也和UIA不稳定风险相关(Liu Q, Liu P., Zhang Y, et al. Serum Interleukin-1 Levels Are Associated with Intracranial Aneurysm Instability. 2023, Transl Stroke Res. doi:10.1007/s12975-023-01140-w)。因此,研究团队进一步基于两个多中心、前瞻性的中国人群UIA队列,纳入了1250例接受保守治疗的UIA患者,并进行了为期2年的影像学随访。在随访期间共160例UIA出现了不稳定事件。我们运用靶向代谢组学和细胞因子芯片技术检测了患者血清中OA、AA、IL-1β和TNF-α的表达水平。发现在2年的随访期间内,这些生物学标志物都在稳定UIA和不稳定UIA之间具有显著差异,且差异趋势保持一致。这提示OA、AA、IL-1β和TNF-α是评估UIA不稳定风险的稳定且可靠的生物学标志物。

基于上述发现,我们进一步将纳入的UIA患者分为发掘队列(n=758)和验证队列(n=492)。运用机器学习的算法,结合分析了UIA的6个影像学特征和10个可能的生物学标志物,研究团队进一步构建了UIA的不稳定分类器。该不稳定分类器最终纳入了动脉瘤大小指数、不规则形态、OA、AA、IL-1β和TNF-α共6个特征,能很好的将不稳定和稳定的UIA进行区分(在发掘队列中的AUC为0.94,在验证队列中的AUC为0.89)。

最后,基于大鼠颅内动脉瘤模型,团队进一步研究发现,外源性补充OA,以及运用单克隆抗体抑制IL-1β和TNF-α可以延缓颅内动脉瘤动脉瘤的破裂,并缓解动脉瘤壁的炎症浸润状态。

该研究是目前关于中国人群中UIA的最大自然病史研究和多组学研究。本研究揭示了OA、AA、IL-1β和TNF-α是中国人群UIA不稳定性的生物标志物,并提出了首个可以用于评估UIA自然病史的分类模型。该研究的成果有望用于临床,指导UIA患者的治疗决策制定。

首都医科大学附属北京天坛医院王硕团队博士生刘清源和郑乐民团队博士生李科为此文的共同第一作者,首都医科大学附属北京天坛医院王硕教授、北京大学医学院郑乐民教授、江南大学中心医院鲁晓杰教授和李江安教授为此文的共同通讯作者。

原文摘自:

Science Bulletin

Available online 10 May 2023